Логопедическое обследование детей.

1. Этапы логопедического обследования:ориентировочный, дифференцировочный, основной ,заключительный.

1.1. Ориентировочный этап.

Сбор анамнеза проводится путём Изучения медицинских документов, истории болезни, беседы с родителями о пренатальном, натальном и постнатальном развитии ребёнка. Выясняются течение беременности, перенесённые заболевания матери, наследственные заболевания родителей, различные вредности во время беременности. Отмечаетсяпротекание родов, состояние ребёнка в первые дни после них, перенесённые заболевания, особенности раннего развития. Беседа проводится с ребёнком дошкольного возраста (3 – 11 лет), в ходе которой логопед устанавливает с ним контакт и составляет первичную картину речевого расстройства.

1.2. Дифференцировочный этап.

Известно, что формирование речевой деятельности зависит от взаимовлияния многих факторов:

· Протекания когнитивных процессов. Для изучения когнитивных процессов применяются методики обследования мышления: доски Сегена (модифицированные варианты); сбор пирамидки, матрёшки; «Четвёртый лишний», лабиринты, загадки, «Нелепицы», сбор конструктора, элементарные математические задания и т.д.

· Сохранности рече-двигательной сферы, которое включает:

o Обследование мимической мускулатуры.

o Обследование состояния моторики артикуляционного аппарата.

o Обследование произвольной моторики пальцев рук.

o Обследование развития общей моторики.

· Сохранности слухового и зрительного гнозиса.Даже при незначительном снижении слуха сужается сенсорная база для восприятия акустических признаков неречевых и речевых звуков, страдает слуховой контроль устной речи, что обусловливает, особенно в детском возрасте, формирование и закрепление в памяти неправильных звуковых стереотипов. Это приводит к недоразвитию импрессивной и экспрессивной речи.

1.3. Основной логопедический этап. Обследование всех компонентов языковой системы.

Обследование звукопроизношения имеет два взаимосвязанных аспекта:

· Артикуляционный.Предполагает выяснение особенностей образования ребенком звуковречи и функционирования произносительных органов в момент речи.

· Фонологический.Предполагает выяснение различения ребёнком системы речевых звуков (фонем) в различных фонетических условиях.

Обследование звуков речи проходит поэтапно:

· Обследование изолированного произношения.

· Обследование произношения звуков в слогах.

· Обследование произношения звуков в словах.

· Обследование произношения звуков в предложениях.

В обследовании используются следующие методы:

Ø Инструментальные методы:

а) Камертональный метод. С помощью камертонов определяется восприятие звуков по воздуху и по кости. Проводятся камертональные пробы Вебера (W) и Ринне (R);

б) Метод скрининговой аудиометрии.Выявляется степень снижения слуха с помощью микроаудиометра-отоскопа (типа AudioScope).

Ø Производится осмотр наружного уха и барабанной перепонки для установления возможных причин снижения слуха и определить восприятие ребёнком тональных сигналов в частотномдиапазоне от 500 до 4000 Гц при интенсивности звучания от 20 до 40 дБ.

Проверяются следующие группы звуков:

· гласные: А, О, У, Э, И, Ы;

· свистящие, шипящие, аффрикаты: С, СЬ, 3, ЗЬ, Ц, Ш, Ч, Щ;

· сонорные: Р, РЬ, Л, ЛЬ, М, МЬ, Н, НЬ;

· глухие и звонкие парные П-Б, Т-Д, К-Г, Ф-В – в твердом и мягком

· звучании: П’-Б’, Т’-Д’, К’-Г’, Ф’-В’;

· мягкие звуки в сочетании с разньми гласными, т.е. ПИ, ПЯ, ПЕ, ПЮ

· (также ДЬ, МЬ, ТЬ, СЬ).

Выявленные дефекты звуков группируют в соответствии с фонетической классификацией. Принято различать четыре типа дефектов звукопроизношения:отсутствие звука,искажение звука,замена звука,смешение звука.

1.4. Обследование строения артикуляционного аппарата :

· Губы: расщепление верхней губы, послеоперационные рубцы, укороченная верхняя губа.

· Зубы: неправильный прикус и посадка зубов.

· Твердое небо: узкое куполообразное (готическое); расщепление твердого неба (субмукозная расщелина). Подслизистое расщепление неба (субмукозная расщелина) обычно трудно диагностируется, т.к. закрыто слизистой оболочкой. Нужно обратить виимание на заднюю часть твердого неба, которая при фонации гласного А втягивается и имеет форму равностороннего треугольника. Слизистый покров в этом месте истончен. В неясных случаях отоларинголог должен выяснить состояние неба путем тщательной пальпации.

· Мягкое небо: короткое мягкое небо, расщепление его, раздвоенный маленький язычок (uvula), отсутствие его.

1.5. Обследование дыхательной функции:

· Тип неречевого дыхания (ключичное, грудное, диафрагмальное, смешанное).

· Характеристика речевого дыхания: по результатам произнесения фразы, состоящей из 3 – 4 слов (для детей 5 лет), 4 – 6 слов (для детей 6 – 7 лет).

· Объём речевого дыхания (нормальный, недостаточный).

· Частота речевого дыхания (нормальное, учащённое, замедленное).

· Продолжительность речевого дыхания (нормальное, укороченное).

1.6. Обследование голосовой функции.

· Громкость голоса (нормальный, тихий, чрезмерно громкий).

· Тембр голоса (не нарушен, наличие носового оттенка, хриплый, глухой и др.).

· Атака голоса (мягкая, твёрдая, придыхательная).

· Модуляция голоса (наличие или отсутствие монотонности).

1.7. Обследование просодической стороны речи.

· Темп (нормальный, быстрый, медленный).

· Ритм (нормальный, аритмия, дисритмия).

· Паузация (правильная, нарушенная – деление слов паузой на слоги,

· деление слогов на звуки).

· Употребление основных видов интонации (повествовательной, воп-

· росительной, побудительной).

1.8. Обследование фонематического восприятия.

Перед обследованием восприятия речевых звуков на слух необходимо ознакомиться с результатами исследования физического слуха ребенка отоларингологом. Однако и у детей с нормальным физическим слухом нередко наблюдаются специфические трудности в различении тонких дифференциальных признаковфонем, которые влияют на весь ход развития звуковой стороны речи. С целью выявления состояния фонематического восприятия обычно используют приемы, направленные на:

· Узнавание, различение и сравнение простых фраз.

· Выделение и запоминание определенных слов в ряду других (сходных по звуковому составу, различных по звуковому составу).

· Различение отдельных звуков в ряду звуков, затем – в слогах и словах (различных по звуковому составу, сходных по звуковому составу).

· Запоминание слоговых рядов, состоящих из 2 – 4 элементов (с изменением гласной: МА-МЕ-МУ, с изменением согласной: КА-ВА-ТА, ПА-БА-ПА).

· Запоминание звуковых рядов.

1.9. Обследование понимания речи.

Прежде чем приступить к обследованию импрессивной стороны речи, логопед должен убедиться в том, что у обследуемого ребенка полностью сохранен физический слух. Имея объективные данные о нормальном состоянии физического слуха, логопед приступает к исследованию фонематического слуха.

Обследование понимания речи включает следующие разделы.

Ø Обследование понимания слов.

· Показ называемых логопедом предметов или картинок, находящихся перед ребёнком.

· Показ называемых логопедом предметов или картинок, которые не находятся непосредственно в поле зрения ребенка, но он должен их найти у себя или в окружающей обстановке.

· Проверка понимания слов в затрудненных условиях (автор А.Р. Лурия). Используется многократное повторение слов или группы слов. Например: «Покажи стакан, книгу, карандаш, стакан, книгу».

· Для выявления понимания действия предъявляются пары картинок. Например: на одной картинке изображен ученик, читающий книгу, на другой – книга. Логопед называет слово «читает» – ребенок должен оказать соответствующую картинку.

· Изучение понимания слов, сходных по звуковому составу, различение которых предполагает наиболее тонкий фонематический анализ.

· 6. Используются более сложные виды заданий, направленных на актуализацию значений слов, на их правильный выбор в том или ином контексте.

Ø Обследование понимания предложений.

1. Выполнение предъявленных на слух словесных инструкций различной сложности.

2. Для выявления трудностей понимания логико-грамматических структур используется разработанный А.Р. Лурия прием, который включает три варианта:

· Ребенку предлагается показать два последовательно называемых предмета: карандаш, ключ;

· «Покажи ключом карандаш».

· «Покажи ключ карандашом».

3. Изучение понимания логико-грамматических отношений.Например, ребенку предъявляются пары картинок, изображающие женщину с собакой и собаку. Ребенок должен показать, где хозяйка собаки.

4. Для выявления более тонких проявлений импрессивногоаграмматизма предъявляются непривычные для детей конструкции. Например, «Петю ударил Коля. Кто драчун?»; «Дуб выше кедра. Покажи кедр». (Предъявляются соответствующие картинки.).

5. Исправить предложения: Коза принесла корм девочке.

6. Прочитать предложения и ответить на вопросы: Петю встретил Миша. Кто приехал?

7. Исправить предложения, в которых порядок слов не совпадает с порядком действий.

8. Изучение понимания предложений, включающих подчинительную связь, выраженную различными синтаксическими отношениями:

· Закончить предложения, выбрав вариант окончания.

· Закончить предложение, придумав концовку.

· Выбрать правильное предложение из двух.

Ø Обследование понимания грамматических форм.

При обследовании должна быть создана экспериментальная ситуация, при которой выполнение заданий исключает необходимость устного ответа испытуемого. Детям предлагается действовать по речевой инструкции, правилъное выполнение которой возможно лишь при условии понимания ребенком заданных грамматических форм.

1.10. Обследование лексического запаса.

Ø Приемы обследования детей с полным или частичным отсутствием вербальных средств общения:

· Называние ребёнком игрушек, действий с ними.

· Называние ребёнком картинок.

Ø Приемы обследования детей, владеющих вербальными средствами общения:

· Называние предметов, действий, качеств по специально подобранным картинкам.

· Подбор синонимов, антонимов, родственных слов для исследования слов, имеющх абстрактное значение, а также для сследвания способности ориентироваться в слоавх одного семантичского поля.

· Называние обобщённых слов в группе однородных предметов (для обследования наличия в словарном запасе общих категориальных названий).

· Приёмы, направленные на изучение способов употребления слов в разных вида з коммуникативной деятельности.

Ø Метод направленной ассоциации.

Используется для изучения сочетательных свойств слова. Ребенку предъявляется задание, в ходе выполнения которого необходимо составить осмысленное словосочетание.

1.11. Обследование грамматического строя языка.

Ø Приёмы обследования навыков построения предложения:

· Составление предложений по опорным словам.

· Составление предложений по отдельным словам, расположенным в беспорядке (деформированные предложения).

· Составления простых предложений по предлагаемой ребёнку картинке, в которой «запрограммировано» предложение заданной конструкции:

Ø Приемы составления сложных предложений.

· Составить предложения по картинке, на которой изображено выполнение двух или нескольких действий.

· Закончить сложноподчиненное предложение по данному главному.

· Составить сложноподчиненное предложение по двум простым.

Ø Приёмы обследования грамматических изменений слов в предложении.

· Прием подстановки данного слова в определенном падеже.

· Составление словосочетания из глагола и имени существительного с предлогом или предложения по сюжетной картинке, выполненным действиям.

· Подстановка недостающего предлога в данныи текст.

Ø Приёмы обследования грамматического оформления на морфологическом уровне.

· называние картинок, изображающих один предмет или их множество (преобразование существительных, глаголов мужского, женского, среднего родов или слов с уменьшительными суффиксами);

· прием выбора пары слов из данных ( для изучения умений правильно употреблять число при согласовании имени существительного с прилагательным), например: красные, шар, шары, красный и т.п.;

· исследование грамматической категории рода;

· исследование умений пользоваться способами словообразования.

1.12. Обследование связной речи.

Используются следующие приёмы:

· Пересказ (с опорой на готовый сюжет и предложенный авторский).

· Рассказ по сюжетной картинке или серии сюжетных картин.

· Рассказ-описание или рассказ из личного опыта.

При анализе результатов обследования пересказа отмечается:

· понимание содержания излагаемого;

· самостоятельность пересказа;

· полнота передачи текста;

· последовательность изложения;

2. Логопедическое обследование детей раннего возраста.

2.1. Обследование доречевого развития младенца (от рождения до 12 месяцев).

Логопедическая диагностика и стимуляция речевого развития на начальных этапах становления речевой коммуникации имеет целью раннее распознавание и исправление отклонений речевого развития и начинается с первых месяцев жизни ребенка. Это предполагает использование специальных приемов обследования и дифференциальной диагностики в сочетании с тщательным анализом данных медицинского анамнеза и психолого-педагогических наблюдений за ребенком. При проведении ранней диагностики отклонений в речевом развитии целесообразно также ориентироваться на традиционную схему нормального развития доношенных детей до 3 лет. (Н.М. Аксарина, 1972; Л.О.Бадалян, 1982, 1988) и методы диагностики нервно-психического развития детей раннего возраста (Г.В. Пантюхина, К.Л. Печора, Э.Л.Фрухт, 1996).

· I этап (период новорожденности).

При сборе анамнестических данных о неонатальном периоде логопеду

целесообразно ориентироваться на следующее:

§ характер первого крика новорожденного (громкий, пронзительный, хриплый, слабый, тихий, и т.д. ;

§ физиологическая функция дыхания (дышал самостоятельно с рождения, проводились реабилитационные мероприятия из-за заглатывания околоплодных вод или слизи, и др. );

§ первое кормление ребенка грудью (на какой день, сосал сам или кормили сцеженным молоком из бутылочки, использовался ли молокоотсос);

§ причины раннего искусственного вскармливания (стафилококк в материнском молоке, заболевание матери, болезнь ребенка, слабость сосательного рефлекса, разлука с матерью и др.);

· II этап (1 – 3 месяца).

При опросе родителей и осмотре ребенка логопед обращает особое внимание на:

§ характер реакций на голод, охлаждение или перегрев при купании (резкий крик и общая двигательная активность, длительный пронзительный крик, общая вялость и пассивность);

§ появление первых мимических гримас (реакция на «сладкое – горькое» при изменении питания кормящей матери или введении новой смеси и др.);

§ начальное зрительное и слуховое сосредоточение (затихает при поднесении к лицу яркого, светящегося предмета или прислушиваясь к новому звуку на фоне других);

Отдельно отмечаются первые доречевые реакции младенца:

§ – начальное гуление – «гуканье»;

§ – истинное гуление (время его появления, длительность и напевность

§ голосовой продукции, наличие голосовой и двигательной аутостимуляции, особенности общего поведения при гулении, и т.д.

· III этап (3 – 6 месяцев).

§ характер голосовых реакций младенца и особенности его поведения, когда к нему обращаются или длительно смотрят на него;

§ переход к произнесению артикулем, близких к речевым звукам; появление «слогов» различной длительности (с акцентом на первом «слоге» серии);

§ изменение поведения в ответ на слуховые раздражители;

§ наличие или отсутствие мышечной активности в речевой и мимической мускулатуре и др.;

· IV этап (6 – 9 месяцев)

1) Особенности формирования лепета:

§ отсутствие лепета;

§ близость лепета к интонационным особенностям родной речи;

§ лепетные диалоги: ба-ба-ба, ма-ма-ма;

2) Особенности формирования понимания обращенной речи:знает свое имя (реакция на имя), начинает различать имена близких людей.

3) Развитие паралингвистических форм коммуникации:

§ выражение своих просьб жестами и требовательными возгласами, криком;

§ умение всегда смотреть в глаза своему «собеседнику»;

4) Развитие навыков глотания и формирование навыков жевания твердой пищи:

§ постепенно ослабевает рвотный рефлекс, сдвигаясь к корню языка, и ребенок получает возможность не только сосать во рту твердую пищу, но и есть рассыпчатую картошку и кусочки бисквита;

§ развиваются движения языка из стороны в сторону и вверх – вниз, необходимые для разжевывания твердой пищи во рту, и ребенок перестает выталкивать твердую пищу изо рта движением кончика языка вперед;

§ переход от питья кефира (густой жидкости) к умению пить воду из чашки маленькими глотками, не захлебываясь и не поперхиваясь.

5) Характер взаимодействия матери и ребенка.

· V этап (9 – 12 месяцев).

§ первоочередное усвоение основных прагматических аспектов человеческой коммуникации (младенец смотрит в глаза собеседнику, машет ручкой – «до свидания» и т.п.);

§ хорошее понимание обращенной речи (знает свое имя, понимает простые вопросы, следует запретам, выполняет простую инструкцию);

§ завершениелепетной стадии;

§ появление первых слов и переход к речевой коммуникации;

§ сформированность базовых навыков глотания и жевания.

2.2. Обследование речи ребенка преддошкольного возраста

(от 12 до 36 месяцев).

Логопеду при осмотре ребенка с отклонениями в речевом развитии следует использовать следующие методы обследования:

§ анкетирование (анкета для родителей (матери), опросники);

§ беседа с родителями;

§ наблюдение за поведением и деятельностью ребенка в естественных

условиях;

§ изучение медицинской документации;

§ логопедическое обследование ребенка: строения и функционирования основных органов артикуляции, состояния артикуляционного праксиса (после 1 г. 6 мес.), дифференцированного слухового внимания к неречевым и речевым сигналам, сформированностипонимания речи, в том числе простых и сложных речевых инструкций, объем пассивного и активного словарного запаса;

§ исследование фонетической и фонематической стороны речи, импрессивной речи, экспрессивной речи, состояние фразовой речи;

3. Особенности логопедического обследования при различных нарушениях речи.

3.1. Особенности логопедического обследования при заикании.

Ø Обследование заикающихся должно быть комплексным и включать:

§ логопедическое изучение заикающегося ребенка (состояние речи за-икающегося, особенности его личности, моторика);

§ анализ результатов медицинского обследования (соматическое, неврологическое и психическое состояние заикающегося).

Ø При сборе анамнестических сведений обязательно указывается:

§ Возраст, в котором появилось заикание.

§ Предполагаемые причины и характер возникновения заикания (остро, психогенно, без видимой причины и пр.).

§ Наличие периода мутизма.

§ Как протекает заикание: постоянно присутствует в речи или нет.

§ В каких условиях облегчается – ухудшается речь.

§ Изменилось ли поведение ребенка с момента появления заикания, в чем это выразилось (состояние аппетита, сна, настроения, появление капризов, негативизма, страхов, энуреза и пр.).

§ Какие меры принимались для устранения речевого дефекта (лечение у врача, посещение логопедических занятий, пребывание в специальных учреждениях системы здравоохранения или системы народного образования – детский сад, школа).

§ Продолжительность и результативность лечения и обучения.

§ Психологический климат в семье, особенности взаимоотношений.

§ Имеются ли черты тревожности в характере заикающегося ребенка.

§ Отмечаются ли в поведении ребенка плаксивость, раздражительность, капризность (т.е. эмоциональная неустойчивость).

§ Есть ли у ребенка черты боязливости, пугливости и т.д.

Ø Для детей школьного возраста необходимы следующие сведения:

§ Было ли утяжеление или рецидив заикания при поступлении в школу.

§ Адаптация в школе.

§ Как проявляется заикание в учебных ситуациях (ответ с места и у доски, переход на письменный ответ и т.п.). Какой из способов ответа на уроке предпочитается ребенком.

§ Успеваемость.

§ Наличие «трудных» звуков и страха перед речью.

Ø Выраженность заикания в различных видах речи:в сопряженной речи, в отраженной речи, в шепотной речи, в автоматизированных рядах, при чтении стихов и т.д.

Ø Тип речевых судорог: тонические, клонические, смешанные.

Ø Локализация судорог:

o дыхательные: инспираторные; экспираторные;

o голосовые: вокальные; смыкательные голосовые; дрожащий гортанный спазм;

o артикуляционные: губные; язычные; судороги небной занавески;

o сложные лицевые судороги и др.

Ø Наличие трудных звуков (звукофобия).

Ø Факторы, усиливающие заикание: волнение, утомление, беседы с незнакомыми, шум и др.

Ø Факторы, улучшающие речь: шум, самоконтроль и др.

Ø Наличие страха речи: избирательно ситуационный; генерализованный и пр.

Ø Влияние эмоционального состояния на проявление заикания.

Ø Течение заикания: прогредиентное; регредиентное; и др.

Ø Сопутствующие заиканию другие дефекты речи.

Заключение.

В заключении логопед отражает:

§ наличие признаков органического поражения ЦНС (на основании медицинского заключения);

§ особенности речевого и моторного онтогенеза;

§ значение психогении в возникновении заикания;

§ возраст появления заикания;

§ тяжесть заикания;

§ тип и локализация судорог;

§ зависимость проявления судорог от эмоционального состояния;

§ наличие страха речи;

§ течение заикания;

§ наличие других дефектов речи.

Таким образом, логопед квалифицирует клиническую форму заикания: невротическую, неврозоподобную, смешанную. (Е.А. Логинова и С.Б. Яковлев ).

3.2. Особенности логопедического обследования при дизартрии.

Наиболее часто первым проявлением дизартрий является наличие псевдобульбарного синдрома, первые признаки которого можно отметить уже у новорожденного:

§ слабость крика или его отсутствие (афония);

§ нарушения сосания, глотания;

§ поверхностное, нередко учащенное и аритмичное дыхание;

§ ребенок длительное время не может жевать, кусать, давится твердой пищей, не может пить из чашки и др.

Ø Анализ речевых нарушений.

§ Состояние артикуляционной моторики:в покое,при мимических движениях,при общих движениях, прежде всего артикуляционных.

§ Отмечаются характеристики движений:объем,темп,плавность переключения,истощаемость, и др.

§ Состояние общих моторных возможностей ребенка: отмечаются даже незначительные двигательные расстройства.

§ Стойкие дефекты произношения.Нарушения звукопроизношения сопоставляются с особенностями фонематического восприятия и звукового анализа.

§ Нарушения голосообразования и речевого дыхания.

§ Задержанное развитие речи.

Ø Диагностика стертых или минимальных проявлений дизартрии, представляющая особую сложность.

Основные критерии диагностики:

§ наличие слабо выраженных, но специфических артикуляционных нарушений;

§ наличиесинкинезий (движение нижней челюсти при движении языка вверх, движений пальцев рук при движениях языка);

§ замедленный темп артикуляционных движений;

§ трудность удержания артикуляционной позы;

§ трудность в переключении артикуляционных движений;

§ стойкость нарушений звукопроизношения и трудность автоматизации поставленных звуков;

В ряде случаев для диагностики минимальных проявлений дизартрии помогают функциональные пробы.

Ø Дифференциальная диагностика дизартрии и дислалии.

Логопед определяет характер нарушений артикуляционных движений, приводящих к неправильному звукопроизношению. Наиболее частыми нарушениями при дизартрии являются:

§ - недостаточный подъем кончика языка,

§ - нарушенная скорость в образовании смычки,

§ - неправильные структуры, используемые в контакте,

§ - недостаточное напряжение и др.

Ø Постановка диагноза.

Диагноз ставится совместно врачом неврологом и логопедом. Важно дать качественную характеристику структуры дефекта, отметив, является ли у ребёнка дефект только фонетическим или фонетико-фонематическим. В школьном возрасте отмечается влияние рече-двигательного дефекта на письменную речь,наличие фонематической или артикуляционно-акустической дисграфии. В речевой карте ребенка с дизартрией, наряду с клиническим диагнозом, который ставит врач невролог, отражая по возможности и форму дизартрии, необходимо логопедическое заключение, основанное на принципе системного подхода к анализу речевых нарушений.

3.3. Особенности логопедического обследования при ринолалии.

Обследуя ребёнка с ринолалией, логопед обязательно проводит:

§ установление наличия и степени нёбно-глоточной недостаточности,

§ установление рубцовых изменений твёрдого и мягкого нёба,

§ установление длины нёба,

§ выявление характера контакта с задней стенкой глотки (пассивный, активный, функциональный),

§ выявление зубочелюстных аномалий,

§ выявление особенностей моторики артикуляционного аппарата,

§ установление наличия компенсаторных мимических движений.

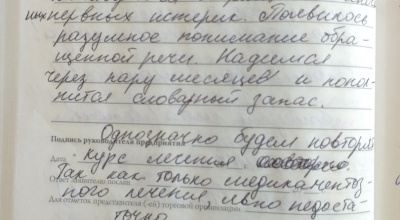

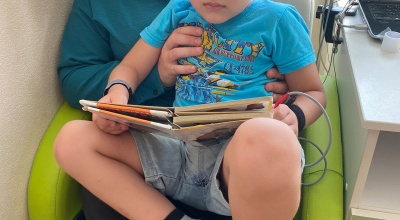

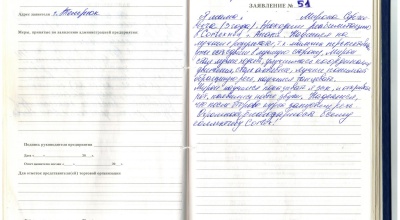

Система лечения и медицинской реабилитации в Медицинском центре«CORTEX» эффективно стимулирует речевую активность детей с тяжелыми формами речевого недоразвития. Основными пациентами центра являются дети с перинатальной церебральной патологией, у которых постепенно, по мере созревания мозга, выявляются признаки повреждения или нарушения развития различных звеньев двигательного анализатора, а также психического, доречевого и речевого развития. Очень важно как можно раньше выявить нарушения психомоторного и речевого развития ребенка и организовать восстановительное лечение, т.к. формирование правильной речи происходит еще в раннем детстве: от 0 и до 4-5 лет. В будущем ребенок только пополняет свой словарный запас и употребляет новые конструкции грамматики, осваивает особенности написания слов в родном для него языке. Первые годы жизни являются периодом наиболее быстрого развития не только организма ребенка, но и его нервно-психической деятельности. Речь — это не только способ общения с другими людьми, но и основа для успешного усвоения знаний. Поэтому

, как говорит ребенок, свидетельствует о его психическом и интеллектуальном развитии. В медицинском центре«Кортекс» логопед-дефектолог проводит комплексное обследование речевого развития ребенка, консультирует и дает рекомендации, при необходимости составляет план дальнейшей коррекционной работы.