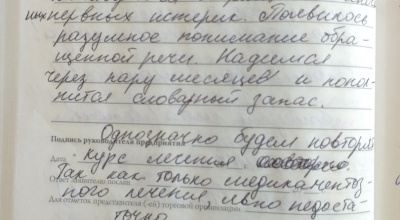

Основное лечение

«Биофизическая активация нейромоторных структур головного мозга».

Процесс онтогенеза (индивидуального развития) человека можно разделить на четыре основных периода: пренатальное (внутриутробное) развитие, детство, взрослое состояние, старость.

Внутриутробный период развития принято делить на эмбриональный (от 0 до 3 месяцев) и плодный (от 3 до 9 месяцев). В процессе онтогенеза организм повторяет историю филогенетического развития. Так, у эмбриона человека на ранних стадиях развития обнаруживаются жаберные щели, а сердце проходит стадию двухкамерного органа, как у рыб, затем трехкамерного, как у земноводных, и лишь потом становится четырехкамерным, между развивающимися пальцами кисти и стопы можно обнаружить перепонки.

Последовательность индивидуального развития генетически обусловлена и реализуется при взаимодействии организма с условиями среды. Переход от одного этапа развития к другому совершается в короткие отрезки времени, которые рассматриваются как переломные, или критические, периоды онтогенеза. Они определяются скоростью и временем развития физиологической функции. Характерным признаком преобразовательных процессов является возникновение высокой чувствительности к определенным условиям среды в сенситивные периоды (от лат. sensus — чувство). Это связано с необходимостью притока адекватной сенсорной информации для правильного и быстрого развития функции. Отсутствие или дефицит внешних воздействий в эти периоды может оказаться фатальным для становления функций (рис. 1,).

Рис. 1. Схема возможных вариантов развития системы в критическом сенситивном периоде в зависимости от генетических и средовых факторов:

1 — благоприятные воздействия на развитие; 2 — неблагоприятные воздействия, ведущие к отклонению и задержке развития.

Показано, что первыми в эмбриогенезе созревают нервные клетки стволовой части мозга, регулирующие функции питания и дыхания. Особенно подробно исследовано гетерохронное становление функциональной системы питания новорожденного. К моменту рождения первыми созревают мышцы лица и языка, обеспечивающие акт сосания, и соответствующие им участки ядер черепно-мозговых нервов.

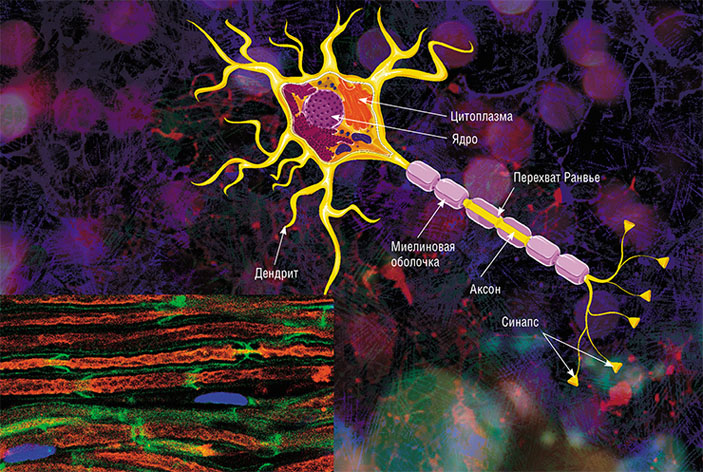

В мозге человека в среднем содержится около 100 млрд нейронов, которые принимают, хранят, обрабатывают и передают информацию с помощью электрических и химических сигналов. Взаимодействие между нейроном и другими нервными клетками и органами происходит с помощью коротких (дендриты) и длинного (аксон) отростков.

Каждый аксон, подобно проводу, покрыт изоляционным материалом — миелиновой оболочкой, которая обеспечивает более высокую скорость прохождения нервных импульсов и защищает нервные волокна от повреждений. Кроме того, эта оболочка несет опорную функцию, а также, по последним данным, служит для аксона, нуждающегося в большом количестве энергии, своего рода «заправочной станцией».

Аксон — главный «кабель» нейрона, покрытый миелиновой оболочкой. Он отдаленно к специальные обслуживающие клетки (олигодендроциты либо клетки Шванна), — обеспечивает передачу электрических импульсов без потерь и с максимальной скоростью. © ServierMedicalArt. Слева — аксоны седалищных нервов мыши (красные), обернутые клетками Шванна (зеленые, ядра — синие). Фото A. Alvarez-Pratsи T. Balla. © Eunice Kennedy Shriver / National Institute of Child Health and Human Development / NIH

В головном мозге миелиновую оболочку создают олигодендроциты, в периферической нервной системе — клетки Шванна. Каждый олигодендроцит образует несколько «ножек», которые неоднократно «оборачиваются» вокруг части какого-нибудь аксона. В результате один олигодендроцит оказывается связан с несколькими нейронами.

Миелин — это множество слоев клеточной мембраны, много раз «намотанных» на аксон. Формируется миелин плоскими выростами «служебных» глиальных клеток, цитоплазма в которых практически отсутствует. Миелиновая оболочка не непрерывна, а дискретна, с промежутками (перехватами Ранвье). Поэтому аксон обладает более быстрой скачкообразной проводимостью: скорость прохождения сигнала по волокнам с миелином и без него может отличаться в сотни раз. Что касается молекулярного состава «изолятора», то он, как и все клеточные мембраны, состоит преимущественно из липидов и белков.

Дефекты нервной «изоляции»

Развитие мозга плода — сложный процесс, при котором происходят быстрые перестройки морфологии и микроструктуры нервной ткани. В некоторых зонах мозга процесс формирования миелина начинается уже с 18–20-й недели беременности, а продолжается приблизительно до десятилетнего возраста.

Состояние нервных клеток во внутриутробном периоде и после рождения в периоды активного спраутинга(восстановление, разветвление, рост) в нервной системе является предиктором развития здорового ребенка или заболевания. Напрямую связанный с критическими периодами развития нервной системы нейрональныйспраутинг отражает степень патологического воздействия на мозг у плода.

Исследования влияния патологических факторов (гипоксии, ишемии, травмы, инфекции) на развивающейся плод и его органы, проведенные рядом учёных показали, что чем в меньшей степени ликвидирован патологический процесс в органе, тем в большей степени происходит его воспроизведение при действии уже минимального патологического фактора. Смотри

Известно, что функции глотания, сосания, дыхания, координации движений формируются и активно проявляются у плода уже в 13-16 недель. Перинатальная патология нервной системы, хроническая и острая гипоксия и ишемия (в результате нейроинфекции), в том числе интранатального периода, затрагивает те отделы нервной системы, которые были уже повреждены или несостоятельны на этапе внутриутробного формирования.

Пролиферация, миграция и дифференцировка нервных клеток в норме и при перинатальном повреждении мозга (ППЦНС)качественно отличается друг от друга, и проявляются нарушением программы развития моторных, интеллектуально-коммуникативных, перцептивных и речевых функций. Состояние нервных клеток во внутриутробном периоде и после рождения в периоды активного спраутинга в нервной системе является предиктором развития здорового ребенка или заболевания. Напрямую связанный с критическими периодами развития нервной системы нейрональныйспраутинг отражает степень патологического воздействия на мозг у плода.

В основе ППЦНС лежит незрелость соединительной ткани, прогрессирующий апоптоз (процесс гибели клетки), снижение пролиферативной активности олигодендроцитов, очаговый распад миелиновых оболочек и фрагментация осевых цилиндров в нервных волокнах белого вещества и передних корешках спинного мозга. Повреждение нервных клеток происходит на разных этапах развития ЦНС: внутриутробно с 10 недель развития, перед рождением ребенка за 7–8 суток до рождения, в первые часы после рождения и в критические периоды развития нервной системы. Все повреждения миелиновой оболочки или дефекты, возникшие в период ее формирования, приводят к серьезным, иногда неизлечимым заболеваниям. Среди них наиболее известен детский церебральный паралич.

Именно нарушения миелинизации часто лежат в основе задержек физического и умственного развития ребенка, а также служат причиной формирования ряда неврологических и психиатрических патологий.

«Поражения головного мозга проявляются клинически пирамидными — центральными парезами и параличами, или экстрапирамидными нарушениями в виде гиперкинезов, или мозжечковыми расстройствами (атаксией), а нередко и сочетанием нарушений этих двигательных функций. Основанием для установления диагноза ДЦП после 6 месяцев жизни ребенка является тот факт, что двигательные расстройства этиопатогенетически связанны с поражением головного мозга в перинатальном периоде, которые затем по своему развитию перешли в резидуальный период, где наблюдается постнатальная патологическая гетерохрония. Высшие интегративные центры не оказывают тормозящего влияния на примитивные двигательные рефлекторные реакции.

ДЦП является результатом отдаленных последствий перинатального гипоксически — ишемического поражения мозга, проявлением которого чаще всего являются различные варианты перинатальной гипоксически — ишемической энцефалопатии. Формирование разнообразных неврологических отклонений и форм ДЦП зависит от структуры повреждения в головном мозге. Например, фокальный, мультифокальный некроз и перивентрикулярнаялейкомаляция нервных клеток чаще в дальнейшем переходит во множественные кисты, порэнцефалию, гидроцефалию, что приводит к гемипаретической и спастической формам ДЦП нередко в сочетании с парциальной эпилепсией, умственной отсталостью и т. д.» (Академик РАЕН, ДМН, профессор, врач высшей категории Василенко Ф.И. и КМН, врач высшей категории Мельникова Е.А.)

Детские церебральные параличи — это заболевания объединяющие группу этиологически и патогенетически гетерогенных резидуально-органических синдромов, являющихся следствием поражения головного мозга в перинатальном (пренатальном, интранатальном, и постнатальном) периоде с поражением двигательного пирамидного пути. Характерная особенность ДЦП — нарушение моторного развития ребёнка, обусловленное, прежде всего аномальным распределением мышечного тонуса и нарушением координации движений. Двигательные нарушения часто сочетаются с чувствительными расстройствами, задержкой развития речи и психического развития, судорогами. ДЦП относят к непрогрессирующимрезидуальным состояниям, но аномальное развитие нервной системы ребёнка может сопровождаться присоединением новых патологических заболеваний. См. https://cortexmed.ru/articles/spetsializatsiya-tsentra/chto-takoe-detskiy-tserebralnyy-paralich/

Лечение ДЦП.

Поясним следующие понятия: Реабилитация и Лечение.

Реабилитация рассматривается как продолжение лечения, и соответственно проходит под наблюдением врачей. Её главной задачей является выявить последствия болезни и своевременно их устранить. В реабилитации постоянно определяется прогнозирование, определение реабилитационного потенциала, cоциального и трудового прогноза, тогда как лечение направлено на конкретную ликвидацию или компенсацию заболевания.

Основой лечения ДЦП в МЦ CORTEX является Биофизическая активация нейромоторных структур (БФА).

Биофизическая активация нейромоторных структур (БФА), это уникальная патогенетическая терапия, основу которой составляет щадящая стимуляция пирамидного двигательного пути микротоками с использованием нейрофизиологического прибора, направленная на восстановление и поддержание утраченных и образование новых межнейронных связей в двигательных, сенсорных и психоречевых центрах коры головного мозга и центрах спинного мозга. В результате происходит рост клеточной пролиферации, и миелинизацииаксонов.

В качестве стимулов применяются прямоугольные импульсы постоянного тока , длительность которых не должна превышать нормативную величину. Стимулирующие электроды располагаются в проекционных зонах вдоль нервных стволов с верхних и нижних конечностей человека. Оптимальные условия стимуляции были разработаны в результате тщательного изучения свойств моторных ответов.

Виды биофизической активациинейромоторных структур:

Биофизическая активация межполушарных связей в центрах головного мозга для верхних конечностей.

Биофизическая активация нейромоторных структур в центрах спинного мозга для верхних конечностей (шейное утолщение).

Биофизическая активация межполушарных нейронных связей в центрах головного мозга для нижних конечностей.

Биофизическая активация межполушарных нейронных связей в центрах спинного мозга для нижних конечностей (поясничное утолщение).

Биофизическая активация межполушарных нейронных связей в центрах спинного мозга для нижних конечностей (поясничное утолщение) – при выраженном повышении мышечного тонуса.

Методика дифференцированна в зависимости от возраста пациента, Установлены нормативы: силы тока, частота тока, время воздействия на одну точку, число точек воздействия, проекционные зоны на теле человека.

Методика позволяет увеличить двигательную активность у детей с церебральным параличом, способствует появлению и развитию у детей моторных навыков – сидения, стояния, ходьбы, развитие мелкой моторики, координации движений, а также позволяет улучшить речь и когнитивные функции центральной нервной системы.