Осмотр ребёнка врачом неврологом.

Детский невролог занимается здоровьем центральной и периферической нервной системы детей до 18 лет. Он исследует рефлекторные реакции пациента, приобретенные навыки, силу и тонус мышечной системы, координацию движений, удержание внимания и другие показатели работы мозга и нервной системы.

Патологии нервной системы.

В структуре детской инвалидности преобладают болезни нервной системы. В 60% случаев детская неврологическая инвалидность связана с патологией перинатального периода-

ППЦНС, при этом 24% составляют пациенты с детским церебральным параличом. В РФ каждый третий ребенок имеет различные нервно-психические нарушения, из них 80% обусловлены перинатальными факторами, что определяет высокую социальную значимость данной проблемы.

· Детский церебральный паралич (ДЦП);

· Задержки психоречевого развития (ЗПРР);

· Аутизм. Расстройства аутистического спектра;

· Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ);

Нервная система ребенка очень пластична, поэтому вовремя проведенное лечение всегда дает хорошие результаты.

1. 1. Клинический осмотр врачом неврологом ребёнка.

Постановка диагноза в неврологии состоит из двух основныхэтапов: первый — это определение локализации (топики) поражениянервной системы с выделением клинических синдромов; второй —проведение дифференциального диагноза по этиопатогенетической

принадлежности патологического процесса.

Неврологическое исследование проводится последовательнопо схеме: оценка высших мозговых функций, черепных нервов,двигательной функции (произвольные движения, координация,непроизвольные движения), чувствительности, менингеальныесимптомы, вегетативно-трофических функций, функции сфинктеров тазовых органов.

1.1. Этапы исследования ребёнка.

Первым из них является сбор анамнеза - Расспрос.

Далее проводится объективное клиническое исследование ребенка с использованием 4-х классических физических методов: осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация.

После этих этапов проводится исследование с использованием дополнительных диагностических методов – инструментальных, лабораторных, функциональных.

Ø Расспрос – это перечень вопросов, задаваемых в определенной последовательности, первый из методов объективного исследования ребенка.Целью расспроса является получение информации о жалобах, симптомах и характере течения заболевания, условиях и образе жизни ребенка, семейной предрасположенности к заболеваниям и др. Беседа с матерью является важнейшей частью врачебного исследования.

Расспрос включает следующие разделы:

■ Паспортные данные .

■ Жалобы и анамнез заболевания .

■ Анамнез жизни .

Ø Паспортная часть.

Уточняется имя, фамилия, дата рождения и возраст ребенка, а также фамилия, имя и отчество матери или родственника, сопровождающего ребенка, место жительства родителей и ребенка. Задаются вопросы о посещении им детских учреждений (ясли/детский сад, школа и др.), о возрасте, профессии и месте работы родителей. Уточняется национальность или этническая принадлежность ребенка, т. к. некоторые заболевания чаще возникают у лиц определенной национальности. Кроме того, в паспортной части приводятся сведения о группе крови и резус принадлежности ребенка.

Ø Сбор анамнеза.

Анамнез (anamnesis – воспоминание) – это совокупность сведений, получаемых путем расспроса родителей и/или родственников ребенка, а также самого ребенка.

Сведения по анамнезу жизни (течение беременности и родов, развитие и состояние здоровья ребенка, прививки, заболевания, семейный анамнез и др.) дают родители.

В анамнезе выделяют следующие основные разделы:

- Жалобы.

- Анамнез настоящего заболевания (anamnesis morbi).

- Анамнез жизни (anamnesis vitae), включающий сведения о предшествующей жизни ребенка до настоящего заболевания, а также данные о наследственности (семейный анамнез), социально-бытовой и эпидемиологический анамнез.

Ø Основные жалобы.

Это беспокоящие ощущения, боли или симптомы со стороны системы (систем) поражения, которые явились непосредственным поводом для обращения к врачу. Они важны для диагностики основного заболевания. Дополнительные (неосновные, неспецифические) жалобы - это общеклинические жалобы, такие как повышение температуры, снижение аппетита, беспокойство, вялость, нарушения сна, настроения, снижение или потеря работоспособности и др.

Ø Анамнез настоящего заболевания.

В анамнезе заболеванияподробно в хронологическом порядке отражаются сведения о возникновении и развитии настоящего заболевания от первых признаков до настоящего времени. Анамнез заболевания, собранный со слов матери и ребенка, должен дополняться сведениями из медицинских документов. Уточняется переносимость лекарств.

Ø Анамнез жизни состоит из следующих разделов:

- Семейный анамнез. Следует указать последовательно по годам число беременностей у матери, чем они закончились, сколько живых детей в семье (братья и сестры ребенка), как они росли и развивались.

- Антенатальный период развития – течение беременности и родов. Выясняют, от каких по счету беременности и родов родился ребенок, как протекала беременность, физиологически или с отклонениями (гестоз I, II половины, угроза прерывания, заболевания матери и др.), наблюдалась ли беременная в женской консультации, проводились ли обследования и их результаты, принимала ли мать лекарства. Далее уточняют, родился ли ребенок в срок или недоношен (указывают срок гестации), как протекали роды (физиологически или с отклонениями – затянувшиеся или слишком быстрые, стимуляция родовой деятельности, пособия в родах и др.).

- Характеристика периода новорожденности и развития ребенка до 1 года. Важно выяснить состояние ребенка при рождении, закричал сразу или родился в асфиксии (оценка по шкале Апгар), какую длину и массу имел при рождении.

- Характеристика последующих этапов развития ребенка вплоть до настоящего времени. Расспрашивают, как протекало физическое и нервно-психическое развитие ребенка. Подробно выясняют, на каком вскармливании находился ребенок (грудном, искусственном, смешанном), сколько времени ребенок был на грудном вскармливании.

- Профилактические прививки. Проводились по стандартной схеме или по индивидуальному графику, причины отвода от прививок, реакции на прививки и др.

2. Оценка неврологического статуса у детей раннего возраста.

Для полной интерпретации результатов осмотра детей раннеговозраста проводится комплексная оценка неврологических и поведенческих симптомов. Учитывая этапы развития нервной системыв анте- и постнатальном периодах, учитывается возможность

манифестации того или иного навыка или симптома в зависимостиот постконцептуального возраста.

2.1. Условия и последовательность осмотра.

v Обследование проводится на полужестком пеленальном столе таким образом, чтобы голова ребенка находилась в сагиттальной плоскости для исключения влияния асимметричного шейно-тонического рефлекса.

v Учитывая лабильность и истощаемость нервной системыноворожденных, исследование проводится путём соединения в одном приеме проверки нескольких рефлексов (Моро и верхнего хватательного; опоры и шагового), а также при одновременной оценке нескольких сфер(черепно-мозговая иннервация и безусловно-рефлекторнаядеятельность).

v Прежде чем приступать к осмотру, врач определяет необходимо определить состояние, в котором находится новорожденный:

· Поведенческие состояния по Brazelton T. B.

· Поведенческие состояния по Prechtl H. F.R.

2.2. Осмотр головы.

Проводится оценка окружности головы и динамика ее прироста. У новорожденных, родившихся в срок, окружность головы(ОГ) обычно находится в пределах 32–36 см и всегда превышаетокружность грудной клетки на 1–3 см. Размеры окружности головы

и груди выравниваются у здоровых доношенных новорожденныхк 4-м месяцам.

При осмотре и пальпации головы дают характеристику швови родничков. Состояние родничков оценивается в вертикальномположении. У доношенных новорожденных имеется большой родничок, расположенный между лобными и теменными костями,и может определяться малый родничок — между теменнымии затылочной костью.

Важно! Малый родничок должен закрыться к 2–3 месяцам жизни,большой — к 12–18.

Ширина сагиттального шва в норме не превышает 0,3–0,5 см.

2.3. Определяются общемозговые симптомы.

I. Уровень сознания.Оценка сознания проводится только по косвенным признакам:

· ритмичность состояния сон-бодрствование, способность и характер перехода из одного состояния в другое;

· реакция на раздражители;

· спонтанная двигательная активность;

· сохранность безусловных рефлексов.

II. Генерализованные судороги.

III. Срыгивания, рвота.

2.4. Менингеальные симптомы.

Наибольшей информативностью в раннем детском возрасте обладают выбухание и усиленная пульсация большого родничка и симптом подвешивания по Лессажу — поднятый за подмышечные впадины ребенок фиксирует их, подтянув к животу.

Гиперестезия является одним из наиболее стойких менингеальных симптомов. Повышенная реакция на болевые, тактильныеи световые раздражители может проявляться беспокойным поведением, вздрагиваниями, экзальтацией некоторых безусловных и сухожильных рефлексов.

2.5. Оценка черепных нервов.

I пара (обонятельный нерв).

Функция этого нерва у новорожденных не оценивается. Косвеннопо реакции ребенка на запах можно судить с 5–7 месяцев.

II пара (зрительный нерв).

Наличие светоориентирования и безусловные глазные рефлексы.Определяют возможность зрительной реакции на источниксвета. Новорожденный поворачивает голову к источнику света,жмурится. Определяются рефлексы Пейпера, Гилула. Способность зрачка реагировать на свет и цвета.

С 32-й недели постконцептуального возраста новорожденныеимеют способность кратковременно фиксировать взор на яркиекрасный или желтый цвета. Отчетливая фиксация взгляда формируется к 42–44-й неделям.

Фотореакции. Способность зрачка реагировать на свет формируется с 24-й недели антенатального развития и оцениваетсяпо общепринятой схеме.

III, IV, VI пары (глазодвигательный,блоковый, отводящий нервы).

1. Двигательная функция оценивается по следующим параметрам:

· размер и симметричность глазных щелей;

· наличие энофтальма или экзофтальма:

Выделяют симптомы «заходящего солнца» Вилли и Грефе. Оценивается феномен Маркуса-Гунна: косоглазие, объем движений глазных яблок .

2. Вегетативная функция глазодвигательного нерва:

· форма и размер зрачков;

· прямая и содружественная фотореакции;

· кохлеопупиллярный рефлекс — проявляется при резких громких звуках у новорожденного сужением зрачков.

V пара (тройничный нерв).

У новорожденных исследуют только двигательную порцию тройничного нерва. Отмечают симметричность стояния челюстей приоткрывании рта, сохранность функции сосания.

VII пара (лицевой нерв).

1. Функция лицевого нерва может быть оценена визуально принаблюдении за мимикой ребенка в покое и во время плача.Определяют симметричность мимических движений, преимущественное поражение верхней или нижней мускулатурылица, лагофтальм, нарушение сосания.

2. Сохранность безусловных рефлексов. Хоботковый,сосательный, рефлекс Бабкина,

и другие.

VIII пара (преддверно-улитковый нерв).

Слуховая часть нерва оценивается по реакции на слуховой раздражитель и наличию слухового сосредоточения, а также по сохранности безусловных рефлексов, где афферентная часть дуги представлена волокнами VIII пары, — кохлео-пальпебральный, кохлео-пупиллярный, рефлекс Моро.

Вестибулярная часть оценивается по сохранности позных реакций(лабиринтные тонический и установочный рефлексы, симметричныйи асимметричный тонические шейные рефлексы и пр.), а также с помощью пробы с вентральной поддержкой — на руке врача здоровый новорожденный может удерживаться в сагиттальной плоскости несколько минут. Нистагм оценивают и описывают по общепринятой схеме.

IX, X пары (языкоглоточный и блуждающий нервы).

1. Наблюдение за синхронностью сосания, глотания, дыхания.В норме это соотношение равно 1:1:1 или 2:2:1. Полная координация этих актов возникает с 32-й недели внутриутробного развития.

2. Оценка глоточных, небных рефлексов. Подвижность и симметричность мягкого неба.

3. Крик. У здорового новорожденного крик громкий, с короткимвдохом и длинным выдохом.

XI пара (добавочный нерв).

Функцию добавочного нерва оценивают, наблюдая за активнымиповоротами головы и движениями верхних конечностей. При описании отмечают наличие кривошеи.

XII пара (подъязычный нерв).

Отмечают положение языка во рту, его спонтанную подвижностьи участие в акте сосания. Девиацию языка легко выявить при плаче.

2.6. Оценка чувствительной сферы.

Оценка болевой чувствительности.

У новорожденных оценить болевую чувствительность можно только как общую реакциюна относительно сильный укол (или другой болевой раздражитель).

Она выражается в изменении следующих параметров:

· Мимика лица. Возникает гримаса плача — зажмуриваниеглаз, нахмуривание бровей, напряжение носогубной складки,растягивание рта, напряжение языка, дрожание подбородка.

· Двигательная реакция. Более типична флексорная реакцияконечности на боль, а также признаки беспокойства («педалирование», вытягивание и напряжение ног, хаотичные движения рук, раздвигание пальцев).

· Плач и его эквиваленты.

Оценка температурной чувствительности.

Реакция новорожденного ребенка более выражена на холод, чем на тепловойраздражитель, и проявляется генерализованной двигательнойреакцией, гримасой, криком, а также наличием пиломоторногорефлекса.

Тактильная чувствительность.

Оценка тактильной чувствительности у новорожденных основана на рефлекторных ответахпри исследовании безусловно-рефлекторной деятельности. Начинаяс 52-й недели постконцептуального возраста формируется «кожноесосредоточение» — в ответ на тактильный стимул ребенок кратковременно замирает, появляется локальная двигательная реакцияв виде поворота головы к раздражителю.

2.7. Оценка вегетативной нервной системы.

Функция вегетативной нервной системы у новорожденногооценивается по балансу влияний симпатических и парасимпатических структур вегетативной нервной системы на основании показателей, характеризующие состояние вегетативной функцииу новорожденного ребенка:состояние зрачков — мидриаз или миоз;состояние кожных покровов — цвет, наличие мраморностии акроцианоза, температура, влажность, дермографизм и других.

2.8. Оценка двигательной сферы.

Ø Оценка спонтанной двигательной активности.

Спонтанныедвижения генерализованного или изолированного характера сформированы уже у глубоко недоношенных детей. При спокойномбодрствовании у новорожденных отмечено периодическое плавноесгибание и разгибание ног, их перекрест, отталкивание от опоры.

Движения в руках локализуются в основном в локтевых и лучезапястных суставах.

При описании подобных движений врач обращает внимание на ихсимметричность. Физиологичным дляноворожденных является наличие атетоидного компонента при

движениях, особенно в верхних конечностях. С 48-й недели постконцептуального возраста объем движений в конечностях возрастает, появляются боковые движения тазом, «ударяющие» движенияруками и ногами, сопровождающиеся спонтанной улыбкой. В этот жепериод появляются произвольные движения.

С 3-х месяцев возникает способность к самостоятельному передвижению (локомоция) посредством ползания. Сначала это ползаниена животе, а с 6-ти месяцев формируется ползание на четвереньках.

Самостоятельной ходьбе предшествует процесс вставания, возникающий после 10-ти месяцев, затем передвижение с поддержкой.

Активная ходьба начинается около 12-ти месяцев со значительнымииндивидуальными колебаниями появления этого навыка.

Ø Оценка мышечного тонуса.

Выделяют активный мышечныйтонус (поза) и пассивный, определяемый при проверке подвижности в суставах.

Поза. Визуально оценивать пассивный мышечный тонус лучшевсего в 3-м поведенческом состоянии по Brazelton T. B. .

Для здорового доношенного новорожденного характерна эмбриональная поза — симметричное повышение тонуса мышц-сгибателей, обусловливающих позу флексии: голова слегка приведенак груди, руки согнуты в локтевых суставах и прижаты к боковой

поверхности грудной клетки, кисти сжаты в кулачки. Ноги согнутыв коленных и тазобедренных суставах, стопы в положении тыльного сгибания.

Также врач применяют пробу с вентральной поддержкой, когдаребенка, уложенного животом на ладонь врача, поднимают над пеленальным столом. При этом здоровый ребенок способен удерживать голову на одной линии с туловищем, его рукислегка согнуты, а ноги вытянуты.

Проба на тракцию заключается в подтягивании младенца за запястья на себя, при этом отмечается кратковременное разгибаниерук в локтевых суставах с последующим подтягиванием к рукам врача.

При поражении нервной системы наблюдаются патологические позы:

1. Поза «лягушки». Руки вяло лежат вдоль туловища, ноги разведены в тазобедренных и слегка согнуты в коленных суставах, стопы легко сопоставляются друг с другом, голова

повернута в сторону. При подвешивании лицом вниз головаи конечности свисают, при тракции отсутствует фаза сгибания и голова запрокидывается назад.

2. «Общая скованность» — в состоянии подвешивания у ребенка значительно согнуты и приведены руки и ноги, притракции отсутствует фаза разгибания.

3. Поза «легавой собаки» — голова запрокинута, руки прижаты к груди, ноги подтянуты к животу. При попыткеразогнуть нижние конечности возникает беспокойстворебенка.

4. Опистотонус — голова резко запрокинута из-за ригидностизатылочных мышц, конечности разогнуты во всех суставах,кисти сжаты в кулачки, гиперпронация рук и ног. Ноги разогнуты в коленных суставах и перекрещены на уровне нижней трети голени. В состоянии подвешивания лицом внизголова ребенка запрокинута, руки разогнуты.

5. Наблюдаются асимметричные позы:

· По гемитипу — рука и нога на одной стороне тела находятся в физиологическом положении, на другой стороне конечности разогнуты, мышечный тонус в них обычно снижен.

· По типу параплегии — возможно снижение мышечного тонуса в верхних или в нижних конечностях.

· Поза «балерины» — снижение мышечного тонуса в верхних конечностях в сочетании с его повышением в сгибателях и приводящих мышцах бедра. Ребенок стоит, опираясьна пальцы стоп («цыпочки») с перекрестом голеней в нижней трети.

· По монотипу — снижение или отсутствие двигательной активности и мышечного тонуса одной конечности при физиологическом положении других.

Как указывалось выше, пассивный мышечный тонус оценивается путем исследования сопротивления при движениях в суставах.

Показателями нормального пассивного мышечного тонуса являются:

· при движениях головы в сторону подбородок касается акромиального отростка;

· разгибание рук в локтевых суставах возможно до 180°;

· сгибание в лучезапястных суставах — до 150°;

· отведение в сторону согнутых бедер — на 75° в каждуюсторону;

· разгибание ноги в коленном суставе при согнутом под углом90°;

· дорсальное сгибание стоп составляет 120°.

О снижении мышечного тонуса можно судить,используя следующие пробы:

· Проба на приведение большого пальца — при возможности свободного приведения большого пальца к предплечью(симптом «большого пальца») говорят о гипотонии мышцкисти.

· Проба «шарфа» — при возможности «окутать» шею ребенка собственными руками заключают о гипотонии мышцверхних конечностей преимущественно в проксимальныхотделах.

· Проба «проваливающихся» или «свисающих» надплечий — новорожденного берут за подмышечные впадиныи пытаютсяподнять. При мышечной гипотонии в проксимальных отделах верхних конечностей и надплечий отсутствует ощущение сопротивления, а плечи могут быть свободно приведены к голове.

· Проба на дорсофлексию стопы — при мышечной гипотониистоп возможно без труда коснуться тылом стопы переднейповерхности голени (симптом «пяточных стоп»).

· Проба «складного ножа» — свободное приведение нижнихконечностей к голове наблюдается при диффузной мышечной гипотонии и при гипотонии мышц нижних конечностей.

Повышение или снижение мышечного тонуса характеризуютсясоответственно уменьшением или увеличением указанных угловыхпоказателей.

2.9. Исследование рефлекторной сферы.

Исследование глубоких и поверхностных рефлексов.

Глубокиерефлексы вызываются у новорожденных по той же методике, чтои в старшей возрастной группе. В минимальный объем исследования включают оценку биципитальных, карпорадиальных,коленных и ахилловых рефлексов. Наиболее регулярно вызываются коленные рефлексы. При обнаружении отмечают патологические симптомы — асимметрию рефлексов, анизорефлексиюпо оси тела, расширение рефлексогенных зон.

Брюшные и кремастерные рефлексы вызываются и оцениваютсяпо общей методике.

Ø Пирамидные стопные знаки.

Физиологическим безусловнымнеонатальным рефлексом является рефлекс Бабинского, которыйвыявляется с 34–36 недель постконцептуального возраста и сохраняется в течение 12-ти месяцев постнатальной жизни. Выявлениеспонтанного рефлекса Бабинского, расширение его рефлексогеннойзоны, а также наличие других стопных знаков являются патологическими симптомами.

Ø Безусловно-рефлекторная деятельность.

Большинство безусловных, примитивных рефлексов новорожденных отражает эволюционную зрелость ребенка, его функциональное состояние, и лишь некоторые из них имеют определенное топическое значение. Качественная оценка безусловно-рефлекторной производится по следующимпараметрам:Наличие рефлекса,Нормальный рефлекс, Сниженный рефлекс, Истощаемый рефлекс и т.д.

Основные безусловные рефлексы новорожденных являются важным индикатором психомоторного развития ребенка.

2.10. Оценка фенотипа ребенка.

Для полноценной оценки общего и неврологического статусановорожденного важное диагностическое значение имеет выявление малых аномалий развития.

Ø Малая аномалия развития (МАР, дисгенезия, информативный морфологический вариант, дизэмбриологический признак, дисморфологическая черта, микропризнак, микродегенеративный признак и др.) — это стойкое морфологическое нарушение органа, участка тела, не выходящее за пределы вариаций или находящееся у крайних границ вариаций строения и не сопровождающееся нарушением его функции. Известно около 200 МАР .

Малыеаномалии развития с разной частотой распространены в популяциив рамках нормальной вариабельности. Например, сросшиеся брови,поперечная складка ладони, гипертелоризм, деформация ушныхраковин, клинодактилия V пальца, гипертрихоз и др.

Микропризнаки — это морфологические нарушения на конечной,тонко настроенной стадии развития, т. е. нарушения гистогенеза. Для них характерна стабильность: имеются при рождении,не исчезают с возрастом (исключение составляют капиллярнаягемангиома, эпикант, пигментные пятна и др.). Малые аномалиине имеют серьезного медицинского или косметического значения,но нередко выступают как значащие симптомы наследственной

патологии.

Признаки эмбрионального дисморфогенеза отражаютлибо небольшие отклонения в гомеостазе развития, либо наследственную патологию, либо отклонения, вызванные тератогенными факторами.

Выявление данных изменений фенотипа ребенка требует динамического наблюдения за ним и проведения цитогенетическогои ультразвукового исследования. При выявлении двух малыханомалий у 11% младенцев отмечались также выраженные мальформации и/или задержка умственного развития, а при выявлении трех малых аномалий частота патологии составляла 90%(Ж. Айкарди).

В диагностических целях следует учитывать 3 важных параметраМАР: их количество, сочетание, «качество».

При наличии 3–5 и более микропризнаков часто выявляютсябольшие аномалии развития или нарушения интеллекта. В качестве маркеров некоторых наследственных заболеваний и синдромов МВПР могут рассматриваться комплексы из 4-х, 5-тии более МАР. Например, длясиндрома Дауна характерно сочетание монголоидного разреза глаз, эпиканта, брахидактилии,клинодактилии, сандалевидной щели, поперечной ладоннойскладки. Наибольшее диагностическое значение имеет «качество» МАР, т. е. выделение таких признаков, которые среди здоровых пациентов почти не встречаются: «крыловидные» складкишеи (с. Шерешевского-Тернера, с. Нунан), постаксиальная полидактилия (с. Барде-Бидля), вертикальные насечки на мочке уха(с. Беквита-Видемана).Наибольшей значимостью обладают такие микропризнаки, которыевстречаются редко и среди больных с наследственной и врожденнойпатологией, и в популяции здоровых людей. Например, диастема(частота в популяции 15%) и гиподонтия (очень редко встречающийся признак) несут разную диагностическую нагрузку.

Отдельныемикропризнаки встречаются чаще у недоношенных и маловесныхдетей. Они могут быть этническими особенностями, например,эпикант является нормой у монголоидной расы (60–65%).

МАРможно разделить на 3 группы: альтернативные, измерительныеи описательные.

Альтернативная группа — это МАР, которые или есть, или нет(преаурикулярная папиллома, шейные фистулы, насечки на мочкеушной раковины, сандалевидная щель и др.).

Измерительная группа — это МАР, определяемые абсолютнымили относительным количественным значением (удлинение, укорочение, уменьшение, увеличение, смещение части тела или органаи др.) Следует принимать во внимание только МАР, у которых

отклонение от среднего арифметического значения не укладывается в 2 сигмы (больше этого значения).

Описательная группа — это МАР, для которых трудно применимы количественные методы изучения, например, изменениеформы мягких тканей, цвета волос, глаз, кожи и т. п.

3. Оценка неврологического статуса у детей старшей возрастной группы

3.1. Оценка тяжести состояния.

Оценка общего состояния пациента при неврологическом осмотре учитывает уровень сознания, наличие жалоб и степень выраженностиневрологического дефицита. Выделяют 5 степеней тяжести неврологических больных.

· Удовлетворительное: Отсутствие стволовых симптомов, отсутствуют или легко выраженыполушарные и краниобазальные симптомы (двигательные нарушения не достигают степени пареза).

· Среднетяжелое: Легкий моно- или гемипарез, центральные парезы VII, XII пар черепных нервов, умеренно выраженные патологические стопные знаки, легкие речевые нарушения.Легкий спонтанный нистагм, умеренная анизокория.

· Тяжелое. Глубокое оглушение или сопор. Моно-, гемиплегия конечностей, выраженные центральные парезы VII, XII пар черепных нервов, выраженные речевые нарушения, приступы с клоническими или клонико-тоническими судорогами

Выраженная анизокория, нистагм,снижение реакции зрачков на светс одной или обеих сторон, умеренный парез взора вверх.

· Крайне тяжелое. Умеренная или глубокая кома. Грубые полушарныеи краниобазальные симптомы.Тетрапарезы и тетрапараличи, грубые речевые нарушения, серийноеили статусное течение тонико-клонических судорог. Грубые стволовыенарушения.

· Терминальное. Уровень сознания -Запредельная кома. Полушарные и

КраниобазальныесимптомыНе выявляются из-за преобладанияобщемозговых

Симптомов. Критическиестволовыенарушения. Двусторонний мидриаз с тсутствием

Фотореакций

3.2. Осмотр головы.

Описание головы проводится на основании визуального осмотра,пальпации и перкуссии, а также измерения окружности головы.При описании формы черепа учитывают физиологичное длякаждой возрастной группы соотношение мозговой и лицевой частичерепа, его симметричность, выраженность бугров.Измерение окружности головы проводится мягкой сантиметровойлентой, накладывая ее по периметру на наиболее выступающую частьзатылка и надбровные дуги. Определяются показатели и сравниваются с центильными таблицами. Важно оценивать показатель окружностиголовы не только по отношению к возрасту ребенка, но и в соответствии с другими антропометрическими данными (окружностьгрудной клетки, масса тела и др.). Обязательной является характеристика динамики прироста окружности головы.

Для индивидуальной характеристики формы черепа нередко отмечают его диаметры, ведущими из которых являются продольныйи поперечный. Продольный диаметр — это расстояние от наиболеевыступающей точки на носовом отростке лобной кости до наружногозатылочного возвышения. Поперечный диаметр соответствует расстоянию между наиболее выступающими наружу точками боковойповерхности черепа, лежащими чаще всего на теменной кости,реже — в верхней части чешуи височной кости.

Правильное отношение поперечного диаметра к продольному (76–80,9%) называют мезоцефалией. Чрезмерное увеличение продольного диаметра называется долихоцефалией,поперечного — брахицефалией.

Нарушение формы и размеров черепа могут проявляться в видедругих патологических изменений.

3.3. Исследование общемозговой симптоматики.

Оценивается уровень сознания пациента.

Сознанием называется отражение действительности личностьюи целенаправленное регулирование ее взаимоотношений с окружающим миром. Уровень сознания оценивается при беседе с пациентом, наблюдении за его поведением, ответными реакциями на различные раздражители.

Ясное сознание констатируется, если пациент бодрствует, способен к активному вниманию, вступает в речевой контакт, осмысленно и адекватно отвечает на вопросы, быстро и правильно выполняет команды. Сохранены все виды ориентации.

Выделяют следующие степени угнетения сознания (по классификации А. Н. Коновалова):Оглушение, Сопор, Кома —Для количественной оценки уровня сознания используется шкала комы Глазго.

3.4. Изучение менингеальных симптомов.

Большинство менингеальных симптомов обусловлено тоническим напряжением некоторых групп мышц (заднешейных, сгибателей тазобедренных и коленных суставов, разгибающих позвоночник) и связанным с ним болевым синдромом.

Объективно подобные нарушения характеризуются своеобразнойпозой больного. При остро возникшем тяжелом менингеальном синдроме больной обычно лежит на боку с запрокинутой головой и вытянутым туловищем, с втянутым «ладьевидным» животом, согнутыми в локтевых суставах и прижатыми к груди руками, с согнутыми в тазобедренных и коленных суставах и прижатыми к животуногами (менингеальная поза, поза «легавой собаки», поза «взведенного курка»).

Выделяют классические (базовые) менингеальные знаки (симптомы) и дополнительные.

Врач невролог последовательно осуществляет манипуляции сгибание и разгибание головы, рук и ног пациента с целью вызвать менингеальные симптомы.

Например:

При пассивном сгибании головы с приведением подбородкак груди возникает сопротивление — ригидность затылочных мышц, степень выраженности которой обычно измеряют в сантиметрах.

У сидящего ребенка достаточно попросить активно наклонитьголову вперед, чтобы убедиться в наличии или отсутствии у негоригидности затылочных мышц. Возникающее при наклоне головынепроизвольное открывание рта трактуется как менингеальный

симптом Левинсона. В положении лежа при определении симптома ригидности затылочных мышц может возникать расширениезрачков (симптом Флатау) или разгибание первых пальцев стоп(симптом Германа).

3.5. Оценка черепных нервов.

Ø I пара (обонятельный нерв — n. olfactorius).

Пациенту с закрытыми глазами и ртом подносят ароматические(но не резко пахнущие) вещества поочередно к одной и второйноздре. На основании того, различает ли он запах, делают заключение о сохранности обоняния, его снижении (гипосмия) или утрате(аносмия), или о появлении неприятных (несуществующих) запахов(дизосмия, обонятельные галлюцинации).

Ø II пара (зрительный нерв — n. opticus).

Функцию зрительного нерва в большинстве случаев оцениваетофтальмолог на основании:

оценки остроты зрения, определения полей зрения, оценки состояния диска зрительного нерва на глазном дне.

Невролог функцию зрительного нерва оценивает по цветоощущению (ахроматопсия, дальтонизм).

Ø III, IV и VI пара (глазодвигательный, блоковый, отводящийнервы — III (n. oculomotorius), IV (n. trochlearis),VI (n. abducens).

Функцию всех нервов, осуществляющих движение глазных яблок,исследуют одновременно. Вначале оценивают положение глазныхяблок в покое, предложив пациенту смотреть вдаль и зафиксировать взгляд. Затем определяют слежение глаз за предметом по горизонтали и вертикали, оценивают произвольные движения глазныхяблок. Описывают его признаки:

ширина и симметричность глазных щелей; наличие одностороннего или двустороннего птоза или полуптоза; наличие или отсутствие экзо- или энофтальма;объем движений глазных яблок и другие.

Ø V пара (тройничный нерв — n. trigeminus).

1.Врач невролог производит оценку чувствительной функции тройничного нерва.

· Болезненность точек выхода трех ветвей нерва (точки Валле).

· Исследование поверхностной чувствительности проводят с использованием стандартных методик последовательно по трем ветвям (невральный тип), по зонам Зельдера (сегментарный тип) и на половине лица (проводниковый тип).

· Конъюнктивальный и корнеальный рефлексы. Вызывается штриховым раздражением конъюнктивы (не в области зрачка) и выражается смыканием глазной щели.

· Надбровный рефлекс. Рефлекс вызывают поколачиванием молоточком по краю надбровной дуги или глазницы.

2. Исследование двигательной порции тройничного нерва.

Визуально оценивают симметричность стояния углов нижнейчелюсти и зубов. При пальпации жевательных мышц (жевательная,височная и медиальная, латеральная крыловидные) оценивают ихтрофику. Сила жевательных и крыловидных мышц проверяетсяво время активных движений нижней челюстью вверх-вниз и в сто-

роны соответственно. Оценивается мандибулярный рефлекс путемпостукивания молоточком по центру нижней челюсти.

Ø VII пара (лицевой нерв — n. facialis).

1. Оценка симметричности лица в покое и при спонтанной мимике, обращают внимание на симметричность носогубныхскладок и глазных щелей.

Отмечают наличие симптомов прозопареза в покое:симптомыШарко, Бордье-Френкеля, Вартенберга,Хасина и другие.

2. Исследование силы мимических мышц при проведении«мимических проб». Последовательно просят пациента нахмурить лоб, зажмурить глаза, широко улыбнуться, сжать губы «трубочкой», надуть щеки. Обращаютвнимание на наличие лицевых синкинезий, контрактурпри появлении судорожных подергиваний в мимической

мускулатуре.Отмечают симптомы прозопареза при мимической нагрузке:проба Мингацини, лагофтальм (определяют, на сколько миллиметров открытглаз);симптомы Ревильо , Барре, Вартенберга и другие.

3. Исследование рефлексов, где двигательная часть рефлекторной дуги представлена лицевым нервом — коньюнктивальный, надбровный, кохлеопальпебральный.

4. Определение вкусовой чувствительности на передних 2/3языка проводят поочередным нанесением капель раствора кислого, горького, сладкого, соленого и нейтральноговкусов.

Ø VIII пара (кохлеовестибулярный нерв — n.vestibulocohlearis).

1. Исследование слуховой порции кохлеовестибулярного нервапроводится оториноларингологом при специальном обследовании. Для оценки слуха (на каждой стороне) используется шепотная речь на расстоянии 6 метров. Невролог исследует кохлеопальпебральный рефлекс, чувствительной частью дуги которого являются волокна VIII пары черепных нервов. В ответ на резкий звук происходит смыкание век. Отражается наличие звона, шума в ухе (постоянный,преходящий).

2. Оценка вестибулярной части.

Нистагм. Выделяют физиологической и спонтанный нистагм.Физиологический нистагм у здоровых людей индуцируется раздражением соответствующего лабиринта (в калорической, вращательной, гальванической пробах), слежением глаз за быстро движу-

щимися предметами (оптокинетический нистагм), а также можетнаблюдаться в крайних отведениях глазных яблок (нистагмоид).

Спонтанный нистагм — патологический признак. Для его описания применяют характеристики:сторонность нистагма — бинокулярный и монокулярный;по согласованности движений — ассоциированный (движения глазных яблок сочетаны) и диссоциированный (асимметрия движения глазных яблок по амплитуде и направлению); по характеру движений — маятникообразный (равные по величине фазы колебаний) и толчкообразный (чередованиебыстрой и медленной фаз, имеющих разное направление) и другие.

Ø IX, X и XII пара (языкоглоточный, блуждающийи подъязычный нервы — IX (n. glossopharingeus),X (n. vagus), XII (n. hypoglossus).

1. Оценка фонации (звучности голоса) и артикуляции производится на основании способности пациента громко и четко произнести сложные словосочетания, например: «Я артиллерист триста тридцать третьей артиллерийской бригады»(переднеязычные звуки «ла-ла», «на-на» и гортанные звуки«га-га»). Отмечают наличие сохранности фонации, а — илидисфонии (носовой оттенок голоса, осиплость, шепотнаяречь), назолалии, дизартрии.

2. Оценка глотания: сохранено, а- дисфагия (попадание пищив нос, поперхивание, затруднение глотания).

3. Осмотр языка и мягкого неба, исследование их силы.Описывают положение языка в ротовой полости, девиацииязыка (отклонение в сторону), наличие гипо- или атрофии,

фасцикулляций или фибрилляций. Оценивают активные движения языком, предлагается пациенту высунуть язык, перемещать его в стороны. Осматривая мягкое небо в покое и при

фонации, оценивают его подвижность (сохранена, ослаблена, отсутствует; справа, слева), симметричность и отклонениеязычка.

4. Исследование рефлексов: сохранены, снижены, отсутствуют(справа, слева). Определяют с двух сторон симметричностьнебного рефлекса (с двух сторон касаются слизистой мягкого неба, в ответ на что возникает подтягивание небной занавески) и глоточного рефлекса (раздражение задней стенкиглотки вызывает глотательные движения).

5. Исследуется вкус на задней 1/3 языка (справа, слева) и сухость во рту (есть, нет).

В результате может быть сделано заключение о наличии бульбарного или псевдобульбарного синдромов: бульбарный синдром (периферический парез) — дисфония, дисфагия, дизартрия+ парез мягкого неба (справа, слева), снижение глоточного реф-

лекса (справа, слева); псевдобульбарный синдром (центральныйпарез) — дисфония, дисфагия, дизартрия + парез мягкого небас 2-х сторон (есть, нет), повышение глоточных рефлексов (есть,нет), рефлексы орального автоматизма (дистанс-оральный, ладонно-подбородочный, назо-лабиальный, хоботковый), насильственный смех или плач.

Ø XI пара (добавочный нерв — n. accessorius).

1. Осмотр и пальпация (тонус и трофика) грудино-ключично-сосцевидной и трапециевидной мышц. Отмечают ихсимметричность, наличие атрофий, кривошею.

2. Исследование силы этих мышц производят по стандартной методике , противодействуя активному сокращению мышц: повороты головы, поднимание рук выше горизонтального уровня, пожимание плечами, приведение лопаток к позвоночнику (объем движений, сила).

3.6. Оценка чувствительной сферы.

При исследовании чувствительности врач невролог руководствуется следующими принципами:

· Перед проведением любого теста его сначала демонстрируют пациенту при открытых глазах и обсуждают, как он будет характеризовать ощущение («остро-тупо», «холодно-тепло» и т. д.).

· Раздражение наносят строго на симметричные участкии сравнивают их между собой.Интенсивность раздражения(степень нажатия, длительность экспозиции) должна бытьодинаковой.

· Исследование проводят сверху вниз и от периферии конечности к проксимальным отделам.

· Для выявления границ нарушения чувствительности выбирают направление от периферии (предположительно здоровойзоны) к центру очага.

Ø Исследование поверхностной чувствительности.

Болевую чувствительность оценивают с помощью иглы, при этомнадавливание должно быть достаточным.

Тактильную чувствительность исследуют путем легкого прикосновения к коже кисточкой.

Температурная чувствительность оценивается прикосновениемк коже отдельно холодных и теплых предметов.

Ø Исследование глубокой чувствительности.

Суставно-мышечное чувство, или чувство положения и движения в суставах, исследуют при помощи пассивных движенийв мелких и крупных суставах. Исследование начинают с движенийв концевых фалангах пальцев рук и ног. Больной должен распознать направление и локализацию движения.

Вибрационная чувствительность определяется прикладываниемножки вибрирующего камертона (64–128 Гц) к костным выступам(пальцы, лодыжки, и т.д. ) начиная с дистальных отделов. Измеряютпродолжительность ощущения вибрации в секундах.

Чувство давления определяют надавливанием пальца или сжатияахиллова сухожилия. Исследуемый должен отличить прикосновение от давления.

Чувство веса исследуют с помощью гирь, накладываемых на вытянутую руку. Пациент должен отличить разновесные предметы.

Ø Исследование сложных видов чувствительности.

Дискриминационную чувствительность изучают специальным циркулем, ножки которого разводятся на расстояние от 2 мм до несколькихсантиметров. Двумя ножками одновременно касаются исследуемого участка и определяют минимальноерасстояние, при котором прикосновения ощущаются как раздельные.

Локализационную чувствительность проверяют, нанося тактильноераздражение на то или иное место пальцем. Пациент, не открываяглаз, должен определить это место (тоже прикоснуться к нему).

При оценке графестезии (двухмерно-пространственного чувства) исследуется способность с закрытыми глазами определить,какие буквы или цифры врач написал пальцем на коже, обычнона ладонях. Писать следует крупно, знак должен занимать почтивсю ладонь.

Оценка нарушений чувствительности должна включать рядпараметров: вид, характер и тип распределения нарушений чувствительности.Симметричность поражения.

Симптомы натяжения:симптомы Ласега, Бехтерева, Нери, Дежерина и др.

3.7. Исследование функциивегетативной нервной системы.

Развернутая оценка состояния вегетативной сферы основывается на специальных опросниках и данных объективных методовклинического и инструментального обследования.

Оценка влияния симпатического отдела вегетативной системыпроводится в ортостатической и холодовой пробах, парасимпатического — в пробе Ашнера (основана на стимуляции блуждающего нерва путем надавливания большими пальцами рукна глазные яблоки пациента в течение 10–15 сек. При этом происходят эффекты активизации парасимпатической нервной системы.Это выражается в учащении ритма сердечных сокращений, угнетении секреторной активности желез внутренней секреции и сли-

зистых оболочек).

Исследование терморегуляции и потоотделения основывается на проведении аспириновой пробы (анальгиновой, пробыс ибупрофеном).

3.8. Оценка двигательной сферы.

1.Объем активных и пассивных движений в конечностях —полный, ограничен (по суставам, в градусах). Наличие контрактур в суставах.

2. Оценка мышечной силы. Исследование проводится путемвыполнения пациентом активных движений при одновременном противодействии максимальному мануальному сопротивлению или гравитации. Мышечную силу оцениваютпо пятибалльной шкале.

Для быстрой диагностики силы мышциспользуются следующие приемы:

· Тест рукопожатия. Для оценки мышечной силы всей рукибольного врач просит сжать два пальца врача. Затем врач старается высвободить свои пальцы.Оценивается сила, которую врач прикладывает для освобождения своих пальцев, сравниваются показатели справа и слева.

· Силу мышц бедра можно определяют, предлагая больномусделать глубокое приседание и затем встать.

· Для определения мышечной силы голени и стопы необходимо больного попросить пройтись сначала на пятках, а затем на носках.

· Для определения силы мышц живота больного просят сестьиз положения лежа на спине при согнутых в тазобедренныхи коленных суставов ногах.

· Для определения силы мышц спины больного просят согнуться вперед из положения стоя, затем его просят разогнуться, препятствуя этому нажатием руки исследователя

на голову больного.

При начальном снижении силы — «скрытых парезах» в конечностях, — вызванном чаще поражением центрального мотонейрона,используется динамометрия или ряд проб:

Для верхних конечностей:

· Верхняя проба Барре — больного просят вытянуть рукивперед на 30–45 градусов над горизонтальной плоскостьюс соприкасающимися ладонными поверхностями. На стороне пареза рука медленно опускается.

· Проба Мингацини — подобна пробе Барре, но руки удерживаются строго по горизонтали.

· Проба Панченко (поза Будды) — пациент поднимает рукинад головой и направляет друг к другу ладони. При слабости мышц рука начинает опускаться, кисть сгибается в лучезапястном суставе и ротируется внутрь.

· Пронаторный тест (феномен) Бабинского. Пациент с закрытыми глазами разворачивает кисти ладонями вверх (совершаетсупинацию). Пораженная конечность непроизвольно пронируется, то есть совершает обратный поворот кисти ладонью вниз.

Для нижних конечностей:

· Проба Барре — лежащему на животе пациенту пассивносгибают обе ноги в коленных суставах и предлагают удерживать позу. Паретичная нога постепенно опускается.

· Симптом ротированной стопы Боголепова — есть, нет(справа, слева), чаще исследуется при нарушении уровнясознания.

3.9 Оценка мышечного тонуса и трофики мышц (осмотри пальпация).

Врач визуально изучает мышечный рельеф, симметричность мышц. Оценивает тонус мышц по мышечным группам (не изменен, повышен, снижен). Фиксирует наличие видимых гипо или атрофий, или(псевдо-) гипертрофий, фасцикуляций или фибрилляций. Измеряет

и сравнивает окружность плеч, предплечий, бедер и голеней на одинаковых уровнях (ориентируясь на костные выступы).

3.10 Исследование тонуса в конечностях.

Тонус конечностей исследуют путем выполнения повторных пассивных движений в крупных суставах.

Повышение мышечного тонуса может быть при центральных парезахпо пирамидному (спастическому) типу — феномен «складного ножа» —или по экстрапирамидному типу: по типу «зубчатого колеса» или пластическому типу. Низкий тонус в конечностях наблюдается при вялых(периферических) парезах или при поражении структур мозжечка.

Тесты фиксации позы. Сохранение на некоторое время любойпозы, которую придают больному: наклон головы, разгибание в лучезапястном и голеностопном суставе. Снижение скорости пассивногопадения верхних конечностей.

3.11 Описание патологических двигательных феноменов.

Гиперкинезы — хорея, атетоз, тремор, миоклонии, тики (простые/сложные; моторные, вокальные), дистонии (блефароспазм,оромандибулярная, ларингеальная, спастическая кривошея, писчийспазм, дистония стопы, торсионная дистония; указать локализацию

и амплитуду, темп, ритм движений, влияние произвольных движений, покоя, сна, эмоций.

Припадки (клонические, тонические; генерализованные, фокальные,типа Джексона), судорожные подергивания (частота, локализация).

Патологическая мышечная утомляемость (нет, есть; указатьгруппы мышц). Описать усиление мышечной слабости при клинических пробах (на приседание, при взгляде вверх, проба Уокера,миастеническая реакция зрачка на свет и др.), прозериновый тест.

Наличие миотонической задержки (нет, есть; указать группымышц).

Акинетико-ригидный синдром, гипо- или брадикинезия, в т. ч.при проведении клинических проб.

3.12 Исследование ходьбы.

При исследовании спонтанной ходьбы изучаемыми параметрами являются длина шага, база шага (расстояние междустопами) и амплитуда шаговых движений. Общим термином,

обозначающим нарушение походки, является дисбазия .

3.13 Исследование рефлекторной сферы.

Глубокие рефлексы вызываются ударом неврологического молоточка по сухожилию скелетных мышц, в ответ на что происходитсокращение соответствующей мышцы.

С верхних конечностей вызывают рефлекс с сухожилия двуглавой и трехглавой мышц, а также периостальный — карпо-радиальный рефлекс. С нижних конечностей — коленный и ахилловрефлексы. Необходимым условием вызывания рефлекса являетсярасслабленное положение конечности, а для адекватного сравнениярефлексов конечности должны быть расположены симметрично.

Для описания рефлексов оценивают их по степени выраженности(резко повышены, оживлены, нормальные, снижены, отсутствуют),отмечают наличие клонусов и феномена расширения рефлексогенной зоны.

К поверхностным рефлексам относят верхний, средний и нижнийбрюшные, подошвенный, кремастерный и анальный. Клиническизначимыми являются асимметрия и выпадение этих рефлексов.

Патологические рефлексы и синкинезии. Рефлексы орального автоматизма:

· назолабиальный — сокращение круговой мышцы рта (вытягивание губ) при постукивании по спинке носа;

· хоботковый — вытягивание губ при постукивании по верхней губе;

· сосательный — сосательные движения при нанесении штрихового раздражения по губам;

· дистанс-оральный — вытягивание губ при приближениимолоточка к губам;

· ладонно-подбородочный (Маринеску-Радовичи) — сокращение подбородочной мышцы при штриховом раздражениикожи ладони над возвышением большого пальца (тенаром).

Патологические рефлексы верхней конечности:

· Россолимо — сгибание I пальца при ударе по кончикам 2–5пальцев при свободно свисающей кисти;

· Жуковского — сгибание II — V пальцев при ударе по ладонной поверхности кисти;

· Бехтерева — сгибание II — V пальцев при ударе по тылукисти;

· Гоффмана — сгибание пальцев кисти при щипковом раздражении концевой фаланги III пальца;

· Хватательный рефлекс — прикосновение рукояткой молоточка к основанию фаланг пальцев вызывает непроизвольное схватывание его ладонью.

Патологические рефлексы нижней конечности:Разгибательные рефлексы:

· Бабинского — разгибание I пальца стопы и веерообразноерасхождение остальных пальцев при интенсивном штриховом раздражении кожи стопы;

· Карчикяна — аналогичное движение I пальца при покалывании иголочкой у его корня;

· Оппенгейма — разгибание I пальца при интенсивном давящем скольжении по передней поверхности голени;

· Гордона — разгибание I пальца при сдавлении икроножноймышцы;

· Шеффера — разгибание I пальца при щипковом сдавленииахиллова сухожилия;

· Пуссеппа — разгибание I пальца при штриховом раздражении наружного края стопы;

· Цюссмана — разгибание I пальца при сдавлении мизинцастопы;

Сгибательные рефлексы:

· Россолимо нижний — сгибание пальцев стопы при ударепо подушечкам концевых фаланг;

· Бехтерева — сгибание пальцев при ударе по тылу стопы;

· Жуковского нижний — сгибание пальцев стопы при ударепо подошвенной поверхности стопы.

Синкинезии — разнообразные непроизвольные содружественныедвижения, возникающие в паретичной конечности при осуществлениидвижений в здоровой конечности. Различают глобальные, координаторные и имитационные синкинезии.

3.13. Оценка координаторной сферы.

Исследование всех координаторных проб проводится с открытыми и закрытыми глазами пациента.

Ø Исследование на статическую атаксию — координация туловища.

Сначала оценивают естественную позу пациента в положениистоя, обращая внимание на расстояние между стопами, наличиелатерализаций.

Ø Исследование координациив позе Ромберга. Простаяпоза Ромберга представляет собой положение пациентастоя со сдвинутыми стопами и вытянутыми вперед руками. Сенсибилизировать этот тест можно, попросив пациента установить стопы в одну линию «пятка к носку», встатьна одну ногу или наклонить вперед туловище. Описываютспособность больного удерживать эту позу, отмечают наличие латерализации.

Ø Исследование синергии мышц:

· проба Стюарта-Холмса — если предложить больному сгибать руку в локтевом суставе, оказывая ему сопротивление,а затем внезапно прекратить его, сгибание руки продолжается, и она может резко ударить больного в грудь;

· проба Бабинского — сгибание ног при попытке сесть без помощи рук, причем нога на стороне поражения поднимаетсявыше другой.

При положительных пробах делают заключение о наличии асинергии и указывают ее локализацию.

Ø Исследование походки. Кроме наблюдения за естественнойпоходкой пациента для прицельного выявления атактической походки (мозжечковой или сенситивной атактической)просят пациента продемонстрировать тандемную походку«пятка к носку» и фланговую походку (шаговые движенияв сторону). Фиксируют наличие широкой базы ходьбы, пошатываний, усиленного контроля зрением за ходьбой, увеличение высоты шага.

v Исследование на динамическую атаксию — координациюконечностей.

Ø Пробы на соразмерность движений:

· Пальценосовая проба. Пациента просят вытянуть, отвестив сторону руки и из такого положения дотянуться до кончика носа. Фиксируют наличие мимопопадания (дисметрии).

· Этот же тест позволяет выявить интенционный тремор,в оценке которого указывают условия появления (в покое,в начале или конце пробы, постоянный) и амплитуду.

· Указательная проба. Исследуемый поднимает руки вверх, затем опускает каждую, пытаясь попасть в кончик пальца врача. Параметры оценки те же, что и при пальценосовой пробе.

· Пяточно-коленная проба. Пациента просят провести (в положении лежа на спине) пяткой одной ноги по переднемукраю большеберцовой кости другой ноги от колена до стопыи обратно. Отмечают наличие мимопопадания (дисметрии).

· Проба Шильдера. Пациенту предлагают поднятые вверх рукиопустить строго до горизонтального уровня. При наличии избыточности движения (рука опускается ниже горизонтального уровня) говорят о гиперметрии.

· Проба на гиперпронацию кисти. Отмечают достаточностьпронации вытянутых рук в положении ладонями кверху.

К симптомам, связанным с нарушением координации и соразмерности движений (дисметрии), относятся также скандированная речь, взориндуцированный нистагм и гиперметрические саккады. Взориндуцированный нистагм оцениваетсяв тесте плавного слежения глазных яблок, его направление соответствует направлению взора. Гиперметрические саккадывыявляются, если попросить пациента попеременно фикси-

ровать взгляд на двух предметах, находящихся друг от другана расстоянии 30 см и на расстоянии 60 см от лица исследуемого. Нарушение возможности настигнуть цель взором приводит к появлению «корригирующих» движений глазных яблок.

Ø Пробы на диадохокинез. Все пробы на диадохокинез сводятся к исследованию способности пациента синхронно выполнять быстрые альтернативные разнонаправленные движения(пронация-супинация).

3.14. Исследование функции тазовых органов.

Характер нарушения функции тазовых органов уточняютпо жалобам, а также оценивают анальный рефлекс и тонус анального сфинктера ректальным исследованием.

Отмечают патологию или норму при мочеиспускании (контролирует/не контролирует, свободное, непроизвольное, задержка, императивные позывы, дефекация (контролирует/не контролирует, регулярность и периодичность, склонность к запорам).

3.15. Оценка высших психических функций.

Афазия, апраксия, агнозия (слуховая, зрительная, обонятельная,вкусовая), амнезия .

Нарушение схемы тела (аутотопагнозия, анзогнозия, псевдомелия).Письмо, чтение, счет. Интеллект, память, внимание. Оценкас помощью специальных когнитивных тестов.

Эмоциональная сфера (настроение, раздражение, рассеянность,истощаемость и др.), ипохондрические и депрессивные нарушенияисследуются путем тестирования по специальным шкалам тревоги,депрессии, астении и др.

Психические и психотические расстройства (нет, есть), при необходимости — консультация психиатра или психолога.

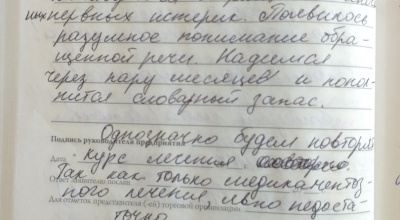

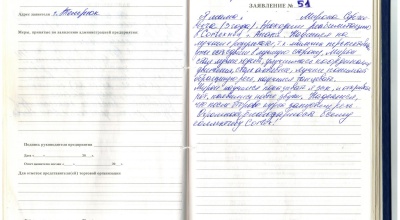

4. Ведение истории болезни пациента.

4.1.Медицинская карта амбулаторного больного.

Медицинская карта амбулаторного больного,учетная форма № 025/у , утверждена приказом Минздрава России от 15 декабря 2014 г. № 834н , является медицинским, юридическим финансовым документом, поэтому все записи в ней должны быть четкими, легко читаемыми. Строго запрещается «заклеивать» и «замазывать» штрихом. Ошибочно сделанная запись зачеркивается одной линией, врач должен написать «Запись ошибочна» и расписаться. На каждого пациента ведется одна медицинская карта, независимо от того, лечится он у одного или нескольких врачей.В обязательном порядке в медицинской карте амбулаторного больного оформляются следующие формы документов для правового обеспечения лечебнодиагностического процесса:

· Согласие на медицинское вмешательство (диагностические и лечебные исследования, процедуры, манипуляции).

· Согласие на обработку персональных данных.

4.2. Ведение листа уточненных диагнозов.

В лист врачами всех специальностей заносятся диагнозы и коды по МКБ-10, установленные при первом обращении в медицинский центр в данном календарном году, независимо от того, когда был поставлен диагноз: при первом или последующих посещениях или в предыдущие годы. Если врач не может поставить точный диагноз при первом посещении больного, на странице текущих наблюдений записывается предполагаемый диагноз, в лист для записи уточненных диагнозов вносится только дата первого посещения. Диагноз вписывается после его уточнения. Если у больного одновременно или последовательно обнаружено несколько заболеваний, этиологически не связанных друг с другом, то все они выносятся в лист. В случае перехода болезни из одной стадии в другую записанный диагноз вновь повторяется с указанием новой стадии. Острые и впервые выявленные хронические заболевания отмечаются в листе знаком «+». Известные ранее хронические заболевания отмечаются в листе знаком «-» один раз в год.

4.3 Паспортная часть.

Включает основные сведения о больном: Фамилия, имя, отчество больного, Дата рождения, Адрес проживания, Для детей – сведения о родителях (ФИО, место проживания), Даты поступления в медицинский центр и выписки, Даты курации, Кем направлен больной Диагноз при направлении, Клинический диагноз(основное заболевание, сопутствующие заболевания). См. раздел 1.

4.4. Основные жалобы.

При выявлении жалоб необходимо уточнить порядок их появления и расположить по мере значимости. В каждой жалобе постараться определить следующие параметры:

Головная боль: локализация, характер и т.д.

Головокружение: начало, характер, (вращательное, дурнота, неуверенность при ходьбе, предобморочное состояние), периодичность, продолжительность, и т.д.

Боли в спине, позвоночнике: локализация, характер, иррадиация, провоцирующие и облегчающие факторы и т.д.

Нарушения движений: характер (мышечная слабость, нарушение координации и устойчивости, непроизвольные движения, скованность), локализация, выраженность (неловкость, нарушение профессиональных навыков, повседневной активности, самообслуживания, нарушение ходьбы), начало, продолжительность, степень прогрессирования и т.д.

Нарушения чувствительности: характер (отсутствие, снижение, искажение, бегание мурашек и другие), локализация, начало, постоянно или периодически (в этом случае частота, продолжительность), прогрессирование, сопутствующие факторы (боль, слабость, вегетативные расстройства и т.д.).

Нарушения речи: начало, продолжительность, характер, нарушение фонации (ослабление или носовой оттенок), артикуляции (смазанность, нечеткость речи), снижение речевой продукции, нарушение правильности построения предложения, нарушение понимания, повторения, затруднения при нахождении слова, нарушение письма, чтения.

Приступы потери сознания: частота, внезапность, продолжительность, время суток, провоцирующие факторы и т.д.

Нарушение высших мозговых функций: нарушения внимания, памяти, ориентации, мышления, фон настроения, изменения характера и поведения – начало, стойкость, характер нарушений, темп прогрессирования. Астенические жалобы: общая слабость, снижение трудоспособности (выраженность), нарушения сна и их характер (постоянно или периодически, нарушение засыпания, частые пробуждения, устрашающие сновидения, сонливость и другие), изменение настроения – начало, выраженность, стойкость, провоцирующие моменты, сопутствующие факторы (колебания АД, головные боли, колебания температуры, сердцебиение и т.д.), темп прогрессирования.

4.5.История настоящего заболевания.(Anamnesismorbi). См. раздел 1.1.

4.6.История жизни. (Anamnesisvitae).См. раздел 1.1.

4.7. Наследственность.

4.8. Настоящее состояние.(Status praesens ).

§ Общий осмотр: общее состояние пациента, сознание, положение, телосложение, температура тела и др.

§ Система органов дыхания: затруднение дыхания, деформации и припухлости в области гортани, форма грудной клетки, тип дыхания, границы легких и др.

§ Органы кровообращения: осмотр, пальпация сердечных толчков, пульс, аускультация сердечныхсокращений и др.

§ Желудочно-кишечный тракт: язык, живот, стули др.

§ Печень и желчный пузырь.

§ Селезёнка и поджелудочная железа.

§ Мочевыделительная система.

§ Эндокринная система.

4.9. Нервная система и органы чувств.

· Общемозговые симптомы: сознание, головные боли,тошнота,рвота,судороги и др..

· Менингиальные симптомы: Кернига, Брудзинского, Мейтуса и Фанкони. Светобоязнь, гиперестезия, гиперакузия.

· Исследование черепно-мозговых нервов:

I пара - обонятельный нерв; П пара - зрительный нерв; III, IV, VI пара - глазодвигательный, отводящий, блоковый нервы; V пара - тройничный нерв; VII пара - лицевой нерв;VIII пара - преддверно - улитковый нерв; IX, Х пара – языкоглоточный и блуждающий нервы; XI пара - добавочный нерв; XII пара - подъязычный нерв.

4.10. Двигательная сфера.

Ø Уточняется наличие:атрофии мышц,гипертрофии мышц, псевдогипертрофии , фибриллярные и фасцикулярные подергивания в мышцах, контрактуры и ретраксии, объем активных движений в обеих конечностях, наличие парезов и параличей и др.

Ø Описываются:

· сухожильные и надкостничные рефлексы: с верхних и нижних конечностей;

· патологические рефлексы: кистевые (Россолимо, Якобсона-Ляска, Жуковского),стопные: рефлексы Бабинского, Россолимо,рефлексы Гордона, Оппенгейма, Шеффера, Жуковского, Бехтерева (I, II) .

· Координацию движений: статическая проба: в позе Ромберга.

· Локомоторные пробы:пальце-носовая, пяточно-коленная. Проба на адиадохокинез.

4.11. Чувствительность.

Описывается: болевая, температурная, тактильная чувствительность, мышечно-суставное чувство, чувство давления, чувство массы, вибрационная чувствительность, чувство локализации, дискриминационная чувствительность, кинестетическая чувствительность, двухмерно-пространственное чувство сохранены по сегментарному, проводниковому и периферическому типу. Астереогнозии. Болезненность в точках Эрба, Гара, Балле.Симптомы натяжения (Ласега, Нери, Мацкевича, Вассермана).

4.12. Вегетативно-трофическая сфера.

Кожные покровы, наличие трофических изменений, отеков, повышенного потоотделения, дермографизма. Отмечаются трофические расстройства и признаки хронической гипоксии.

4.13. Высшие корковые функции.

Отмечаются нарушения гнозиса (агнозия: слуховая, зрительная, обонятельная, вкусовая, аутопагнозия, пространственная агнозия, псевдоамелия, псевдополимелия, анозогнозия), праксиса (моторная, идеаторная, конструктивная). Описывается речь (афазия: моторная, сенсорная, амнестическая), наличие функции письма, чтения. Наличие нарушений памяти,внимания. Сохранность интеллекта, эмоциональной сферы.

4.14. Клинический диагноз и его обоснование.

Клинический диагноз был поставлен на основании:

· жалоб пациента при поступлении;

· истории развития настоящего заболевания;

· неврологического статуса;

· результатов топической диагностики;

· результатов лабораторных и инструментальных исследований.

4.15. Результаты топической диагностики.

4.16. Результаты лабораторных и инструментальных методов исследования.

4.17. Консультации специалистов.

4.18. Лечение.

5. Эпикриз.

Эпикри́з (от др.-греч. ἐπί-κρῐσις — суждение, решение) — суждение о состоянии больного, о диагнозе, причинах возникновения и о развитии болезни, об обосновании и результатах лечения, формулируемое по завершении лечения или на определённом его этапе. Эпикриз является обязательной составной частью медицинских учётных документов. В зависимости от особенностей течения и исхода болезни эпикриз может включить суждение о прогнозе больного, заключение о необходимости дальнейшего наблюдения за ним, лечебно-трудовые рекомендации.

- паспортную часть.

- срок лечения.

- развернутый клинический диагноз, код по МКБ-10.

- жалобы при поступлении, наиболее важные сведения из анамнеза жизни и заболевания.

- данные обследования, подтверждающие диагноз как основного заболевания, так и его осложнений;

- консультации специалистов.

- проведенное лечение с указанием препаратов дозировок и способов введения

- рекомендации

При впервые установленном диагнозе в эпикриз приводится его обоснование. Проведенное лечение излагают и оценивают по этапам.